相場はどれくらい?賃貸契約時に必要な11の初期費用をポイント解説

![]() 一人暮らしの第一歩である部屋探し。悩んで調べて見て回り、住みたい部屋の候補がいくつか出てきた頃でしょうか。

一人暮らしの第一歩である部屋探し。悩んで調べて見て回り、住みたい部屋の候補がいくつか出てきた頃でしょうか。

すると、次に気になってくるのは賃貸契約時にかかる初期費用です。

賃貸契約時の初期費用ときいて真っ先に浮かぶのは敷金・礼金ですよね。賃貸条件に必ず「敷金:〇か月分」と記載されています。

最近はこの2つがゼロの物件も増えてきていて、賃貸情報サイトで「敷金なし・礼金なし」を指定して検索できます。

でも、初期費用は敷金・礼金だけではありません。ほかにはどんなお金がかかるのでしょうか。

この記事では、初期費用の種類やその相場について解説していきますね。

賃貸契約時の初期費用とは?|最低でも家賃5ヶ月分はみておこう

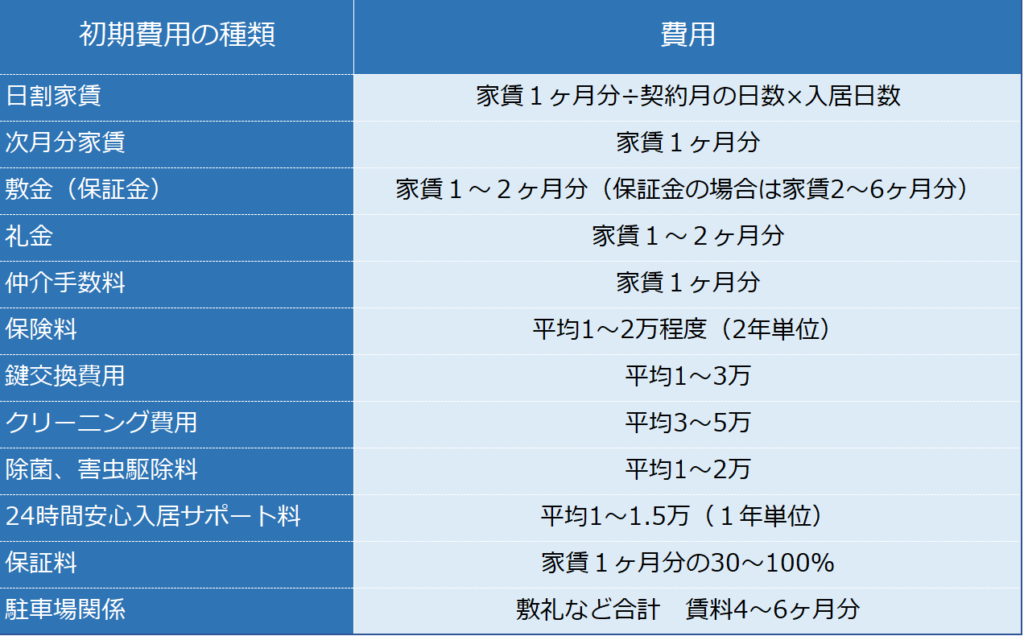

賃貸契約をする際にかかる主な初期費用が、こちらです。

賃貸契約をする際にかかる主な初期費用が、こちらです。

なお、追記がないかぎり、家賃=賃料(管理・共益費を含まない)です。敷金など初期費用は、基本賃料のみをベースに計算します。

この表にあるすべての初期費用が必ずかかるわけではありません。物件によりさまざまですが、およそ家賃5~7ヶ月分みておくと安心ですね。

家賃5ヶ月分もかかる初期費用、いったい何のお金なんでしょうか…気になりますよね。

各費用について詳細をまとめましたので、1つずつチェックしていきましょう。

家賃(管理・共益費含む)

家賃は基本、次月1ヶ月分を決められた期日までに支払います。

賃貸契約時は次月家賃1ヶ月分に加え、契約月の入居日数分(日割家賃)が必要になります。

日割家賃は「家賃1ヶ月分÷契約月の日数×入居日数」で出せますので、入居日が決まっている方は計算しておきましょう。

家賃の決め方に迷っている方はをこちらの記事もどうぞ。

敷金

退去時の原状回復費用や、家賃滞納時の補填に使われます。相場は家賃1~2ヶ月です。

大家さんがトラブル回避のために事前に担保しておくお金で、退去時になにもなければ全額返金されます。

通常の敷金のほかに、物件によってこんな費用もあります。

・保証金

・償却金

どちらも敷金の仲間ですが、少しだけ違いがあります。

保証金

保証金は、敷金と同じく担保金の役割を持つ初期費用です。

主に関西地方で採用される契約時の条件で、相場は家賃2~6か月分と敷金より高くなっています。

これは通常の敷金と違い、保証金には敷引きの特約がついているためです。

敷金同様、原則退去時に返金されますが、特約分を除外した金額になるので注意しておきましょう。

償却金

こちらも返還しない特約付の敷金で、主にペット可物件で設定される初期費用です。

相場は家賃1~2か月分で、「退去時に敷金〇か月分償却」と記載されることもありますね。

ペット可物件の場合、壁の補修やしみついた臭いなど原状回復費用が通常より多くかかります。退去時のトラブルを防ぐために、事前に「返金しない敷金」を取り決めているのです。

たまに相場を超えた償却金を設定する物件もあるため、必ず契約書の記載をよく確認しましょう。

礼金

住居を貸してくれる大家さんへのお礼の気持ち…をお金にしたものです。敷金と違い、退去時の返金は一切ありません。相場は敷金と同じく、家賃1~2ヶ月分です。

関東大震災後、倒壊で住宅不足になったときに家を貸してくれた大家さんへのお礼や、親が子の下宿先へ挨拶と一緒に渡したお金が、礼金のはじまりと言われています(諸説あり)

そのころの慣習が今も残っているんですね。

敷引き

大家さんへ預けた保証金のうち、一部を返金しない特約を指します。相場は家賃1~3ヶ月分で、保証金のおよそ5割程度と言われています。

敷引きのお金は、敷金と同じく物件の修繕費用等にあてられますが、礼金と同じく支払ったら一切戻ってこないお金です。

例えば、契約書に「保証金3ヶ月、敷引き2か月」と記載がある場合、1ヶ月分は原状回復等のあてた後残額を返金、2ヶ月分は敷引きされて戻りません。

敷引きを設定する物件は減少傾向にありますが、契約時の条件に含まれるときは条件について不動産屋とよく話しておきましょう。

仲介手数料

不動産会社に物件を紹介してもらい、本契約に至った場合に支払う費用です。

成果報酬なので、本契約に至ってはじめて発生します。相談や物件紹介でお金はかからないので安心してください。

宅地建物取引業法により、仲介手数料は家賃1ヶ月分(税抜)が上限と定められています。

契約した時点で発生するため、契約成立後にキャンセルすると仲介手数料を請求される可能性があります。契約はよく考えて慎重に行いましょう。

保険料(火災・地震)

賃貸物件に入居する際は、火災保険に必ず加入しておきましょう。賃貸契約は基本2年更新のため、保険期間2年単位で1~2万程度になることが多いです。

火災保険とは、文字通り火災によって建物や家財が損害を受けた際に補償する保険の一種です。実際の補償範囲は、落雷や台風・竜巻や水害など風水害による損害も対象になります。

「地震保険だけ加入したい」という声をたまに聞きますが、地震保険は単独で加入できません。

・火災保険未加入の時に一緒に加入する

・すでに加入済の火災保険契約に途中から加入する

このどちらかになります。

火災保険の案内があったときに、地震保険の加入についても聞いてみましょう。

契約時、不動産会社から必ず保険加入の案内があります。

その時に案内された保険でも全く問題ありませんが、同補償内容で保険料が安い会社もあるので事前に検討しておいてもよいでしょう。

補償内容の範囲は広ければ広いほど、保険料があがります。でも、急に補償内容を決めてくれと言われても迷ってしまいますよね。

そこで、個人的に入っておくと安心できる補償範囲をまとめてみました。加入時に、保険契約の内容と照らし合わせて確認してみてください。

保険の対象:家財

自分の家具や家電・衣服など家財が対象です。自分だけではなく、他人が起こした火災で自分の家財を失った時の損害も補償してもらえます。

建物自体の火災保険は大家さんが加入しているので、自分の居住区画分のみが対象です。

特約:借家人賠償責任

借りた住居を退去する際、借りた側には必ず原状回復義務が発生します。これは火災が起きても同じです。

火災により借りた部屋に大きな損害を出した場合、法律上の賠償責任を負うことになります。敷金では到底補えない原状回復費用を補償してくれる特約です。

特約:修理費用

借りている住居の一部(窓ガラスや壁、扉など)が壊れてしまった時に発生する修理費用を補償する特約です。

空き巣に鍵を壊されたり、車道からの飛び石で窓ガラスが割れたときに居住者自身が賃貸契約に基づいて現実に修理(復旧)した実費が補償の対象になります。

特約:個人賠償責任

日常生活で、自分が他人の資産を壊してしまったり、他人にケガを負わせてしまった場合の損害を補償してくれます。

外出中に自室の洗濯機の排水ホースが外れ、下階まで水浸しにしてしまう話はわりと耳にしますね。

借家人賠償責任は大家さんへ、個人賠償責任は他人への損害を補償するものと覚えておくとよいでしょう。

鍵交換費用

多くの物件は、防犯面の理由から入居時に玄関の鍵を新しいものに付け替えます。その交換費用です。

防犯性の高い鍵(ディンプルキーなど)は税抜2~3万、通常の鍵でも税抜1~2万ほどかかります。

法律で義務付けられてはいませんが、空き巣など犯罪を避けるためにも必ず交換しておくのがおすすめです。

クリーニング費用

自分が退去した後、次の入居希望者を募るために行うハウスクリーニングの費用です。

普通のお掃除ではなく、専門のクリーニング会社が特殊な道具で隅々まで清掃してくれます。

退去時に敷金からクリーニング費用をひかれるのが一般的ですが、敷金ゼロ物件の場合は入居時の初期費用に含まれることがあります。

金額は大手不動産会社であるほど一平米の単価が高くなる傾向があるため、部屋面積が広いと費用も高額になりがちです。およそ3~5万の間におさまっているか確認しましょう。

除菌、害虫駆除料

入居前に室内の害虫駆除・消毒・消臭作業を行う場合の費用です。

物件や仲介企業によって、入居時の初期費用に含まれるか、希望者のみ任意でお願いするかの違いがあります。

相場は1~2万程度です。

私は虫が大の苦手(自分でバルサン焚くのすら無理)なので、入居前にしてもらえるのはすごくありがたいです。

害虫駆除が不要な人は、物件相談時に不動産会社へその旨を伝えておきましょう。

24時間安心入居サポート料

入居してから急なトラブルなど困ったときに、24時間365日対応してもらえるサポートサービス料です。

大手不動産会社なら大体用意されているサービスで、相場は年1~1.5万です。2年単位で契約するケースもあります。

・水回り(キッチンなど)の水漏れ、トイレの詰まりなど解消

・電気やガス、エアコンなど室内設備のトラブル対応

・鍵紛失時の開錠

・生活に関わる電話相談

・不審者発生時の周辺見回り…etc

賃貸契約時に加入をすすめられますが、基本任意なので加入しなくてもOKです。

一人暮らしだと、トラブルが起きても基本一人で対応する必要があります。不安やわからないことが多いうちは、「いつでも頼れるところ」として加入してもいいかもしれません。

保証料

連帯保証人の代わりに利用する家賃保証会社に支払う保証料です。初回保証料は家賃1ヶ月分の30%~100%と各会社のプランによってさまざまです。

さらに更新料として年に1回1万前後かかります(これは初期費用には含まれません)

連帯保証人とは、居住者がなんらかの理由によって家賃の支払が困難になったとき、あなたの代わりに確実に支払うことを約束する人です。

大抵は親・親戚にお願いすることが多いでしょう。

保証人ではなく家賃保証会社を利用する場合は、支払困難になった際にいったん会社が立替払いをします。

最近は、家賃保証会社の利用を義務付ける管理会社が増加傾向にあり、対象となる物件も増えつつあります。

私は(たまたまですが)保証人利用の賃貸と家賃保証会社利用の賃貸の両方で契約する機会があったので、その時に感じたメリット・デメリットをまとめてみました。

| 家賃保証会社 | 保証人 |

|---|---|

| メリット | |

| ・保証人を用意する必要がない ・収入が不安定でも入居できる | ・保証会社初回加入料が発生する(家賃1ヶ月分×数十%) ・毎年の保証料が発生する(年払) |

| デメリット | |

| ・特に費用が発生しない ・一般的に、優良賃貸は要保証人の物件が多い | ・支払困難になった場合、保証人に迷惑をかけてしまう ・保証人が立てられない場合、入居自体が難しくなる |

1~2日支払を忘れたとしても、即日保証人に連絡がいくわけではありません。借主であるあなたと連絡を相談してからになります。

保証人になってもらう誰かに負担をかけない為にも、自分にあった住居を選ぶことが大切ですね。

駐車場関係

住居同様、駐車場を貸してもらった場合も初期費用はかかります。

・敷金、保証金:賃料1~2ヶ月分

・礼金:賃料1~2ヶ月分

・日割料金:賃料1ヶ月分÷契約月の日数×入居日数

・前払駐車料金(次月分):賃料1ヶ月分

・駐車場仲介手数料:賃料1ヶ月分

駐車料金が安い物件を見つけられた!と喜びもつかの間、初期費用が思ったより高かった…ということもありますので、契約前にきちんと聞いておきましょう。

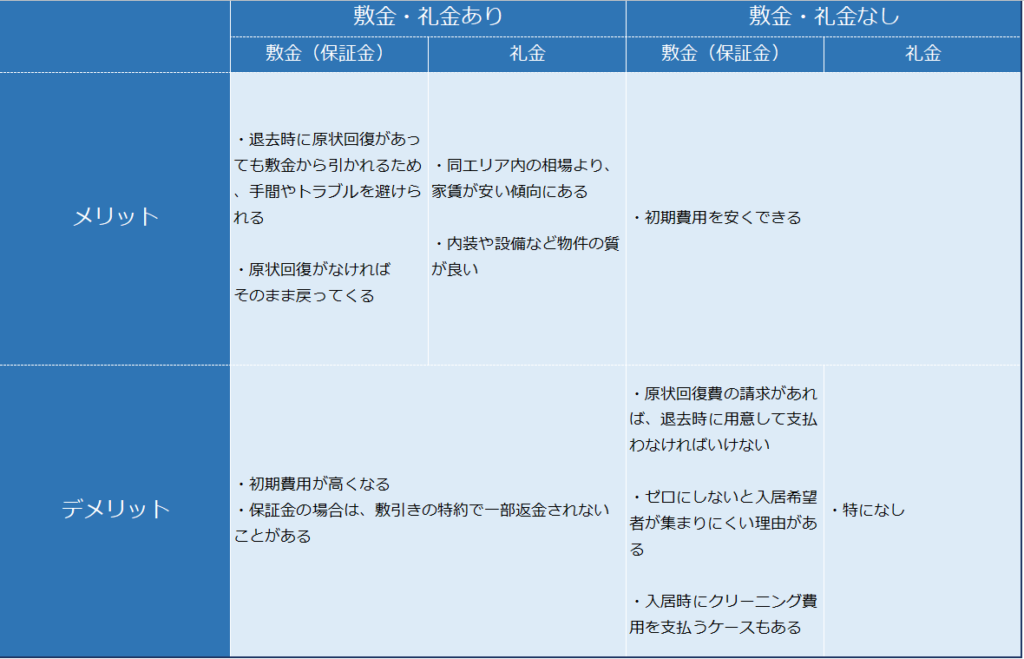

敷金・礼金ゼロの部屋ってどうなの?

通常、敷金・礼金はそれぞれ家賃2か月分で設定されることが多く、初期費用の大きな負担になっています。

ですがここ数年、敷金・礼金ともにゼロという物件が増えてきました。

「敷金・礼金ゼロなら初期費用すごく安くすむじゃん!」と思いがちですが、両方のタイプに住んだ私はそれぞれにメリット・デメリットを感じました。

【敷金・礼金あり】

<メリット>

敷金:

・退去時に原状回復があっても敷金から引かれるため、手間やトラブルを避けられる

・原状回復がなければそのまま戻ってくる

礼金:

・同エリア内の相場より、家賃が安い傾向にある

・内装や設備など物件の質が良い

<デメリット>

敷金・礼金:

・初期費用が高くなる

【敷金・礼金なし】

<メリット>

敷金・礼金:

初期費用を安くできる

<デメリット>

敷金:

・原状回復費の請求があれば、退去時に用意して支払わなければいけない

・ゼロにしないと入居希望者が集まりにくい理由がある

・入居時にクリーニング費用を支払うケースもある

礼金:

・特になし

単純に安さに飛びつくのではなく、どうしてゼロにしているのかを不動産会社へ確認してから契約するのをおすすめします。

一人暮らしにかかった初期費用|同じ賃貸でもこんなに違うんです

初期費用の詳細や相場についてご紹介しましたが、実際は物件によってかなり違いがあります。

初期費用の詳細や相場についてご紹介しましたが、実際は物件によってかなり違いがあります。

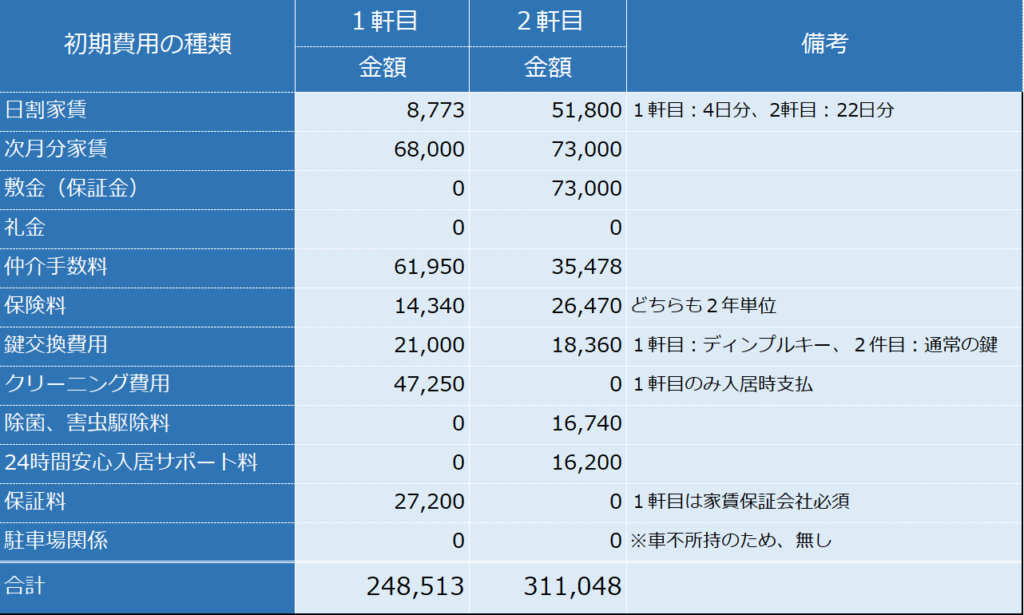

下表は、私が一人暮らしで住んだ賃貸契約時にかかった初期費用の内訳です。押すと大きい画像がでますので、よければ拡大して見てみてくださいね。

1軒目は新築のため、消毒・害虫駆除費用はかかりません。24時間安心サポートのサービスもありませんでした。

保険料の差は、築年数と建築構造の違いによるものと考えられます。

2軒目は家賃保証会社の利用がない(要保証人)ため、保証料が発生していません。

1軒目・2軒目の金額の差は、ほぼ敷金の有無(家賃1ヶ月分)です。それにもかかわらず、それ以外にかかる費用が物件によって全然違うのがわかります。

初期費用の条件は物件によって変わるので、必ず契約前によく確認することを強くおすすめします。

まとめ|初期費用の相場を知って部屋探しに役立てよう

賃貸契約時にかかる初期費用の種類と相場について、理解は深まりましたでしょうか?

賃貸契約時にかかる初期費用の種類と相場について、理解は深まりましたでしょうか?

地域や条件によって変わる初期費用ですが、最初にお伝えした家賃5~7ヶ月分を予算としてみておけば、極端に足が出ることはないはずです。

ところで、私が住んだ物件はどちらも家賃5ヶ月分より費用が安くすみました。なぜでしょう?

実はこの中に、交渉して安くできた費用がたくさんあるんです。

次の記事では、初期費用を安くする方法についてがっつりご紹介します!

費用をできるだけ安くしたい人はあわせてご覧ください。